米兰世博·家天下——与生命同行的盛会(组图)

日期:2015-07-14 16:39:00 来源:创域设计 作者:殷艳明 点击次数:58

今年6月作为“ 房天下&MPE设计名仕观察团”成员,第三次赴意大利米兰观展世博会。记得第一次参加世博是2010年的上海世博展,印象中人潮汹涌,各国展览馆体量巨大,各种设计元素和手法名目繁多,可谓是参展各国“高大上”的聚会。而今年的米兰世博展在设计师雅克·赫尔佐格清晰的主题立意下,另辟蹊径,整体规划及所有展馆的设计概念不同于上海世博展的形象篇,舍弃了展馆设计中代表民族自豪感的系统,更多呈现出温情、人性、关怀的一面。

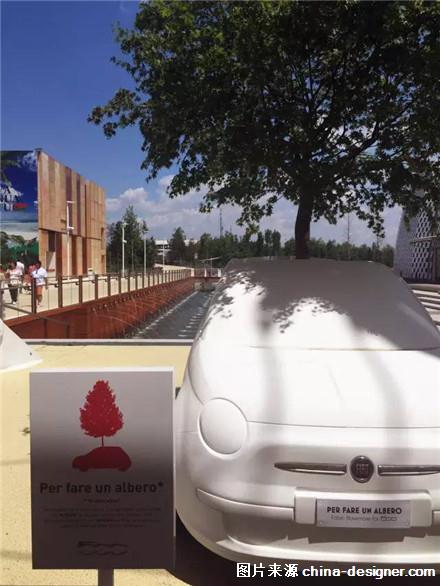

“滋养地球,生命能源”的主题涉及地球与人类相互间的能动关系。地球代表“自然”,是孕育人类生活的母体,这层含义不由让我想起中国的一句古话:“民以食为天。”人类是自然界最富有创造性的动物,我们从母体中获得能源,又能不断精细发展我们的“吃文化”、“穿文化”、“住文化”…….乃至于人类文明浩浩汤汤,从宇宙洪荒中劈裂流淌出来,一路奇异纷呈,绵延至今。而文明至今,我们也不应再是当初只知索取的颟顸小子,更要担当起“滋养”“反哺”生命源泉的责任。这才是以“天下为家”的“圆融”的生命。纵观世博,参展各国从展现的主题,从展馆建筑外观到室内陈设与科技化的场景体验,从室外小品到环境绿化,无一不洋溢着对生命和自然的赞美,“吃的文化 ”也把人类生存最基本的诉求以主题理念的手法贯穿到每一个细节之中。

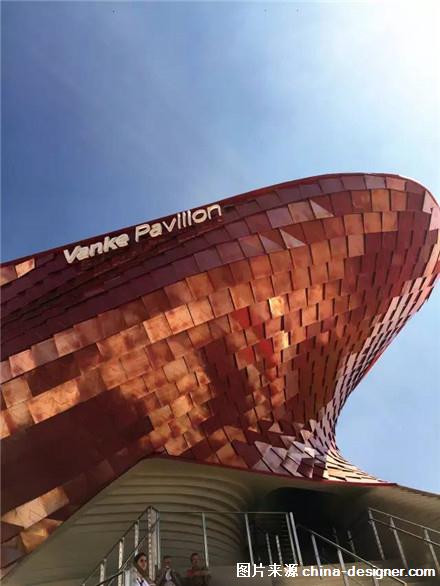

赴世博,仍然如同赶大潮。整个世博展馆以十字形中央大道贯穿整体,中轴线正前方便是生命树中央水池,象征着一种希望和未来,展馆设计在农耕文化大背景主题下各具特色:有早已广为人知的“风吹麦浪”中国馆,如“蜂巢”造型的英国馆,“白色树结构”意大利馆和众多国家、企业、品牌特色馆…..这次因为行程紧张,一天内要综艺大观实是勉为其难,只能舍繁就简的谈谈给我留下深刻印象的几个场馆。

日本馆应该是把传统与现代两种元素融合并诠释得比较精彩的展馆之一。建筑外立面由钢、木结合构成,首先营造出一种“古往今来”、“软硬相济”、“虚实相生”的整体感受。设计师选取榫接木造型作为东方(日本)传统文化的一个点、一个符号,让它经过裂变自然展开,形成矩形阵式的墙体,通而不透。墙体采用的是环保再生木,造型工艺精致。一面墙,是传统美、形式美,还是实践美,如艺术品般给人以极强的视觉感染力,表现出一种极强的文化自信。

室内展馆的设计具有延展性,在不同内外空间呈现日本文化的特色:农耕、文字、艺妓、海洋……作为表达手段的动漫与声光科技效果令人叹为观止,把日本民族文化的历史、现在与未来娓娓道来。必须承认日本把很多缘起于中国的东方文化理念传承保持得很完好,整体设计亲和力强、自然、现代而不失优雅。

俄罗斯馆设计大气磅礴而富有张力。挑高达十几米的外立面结构雨篷以全镜面不锈钢包裹,扶摇直上,等待排队的人群及周围景观均镜像反射在弧形的雨篷顶面。真可谓:此处有一群人,彼处亦有;此处有绿树红花蓝天白云,彼处亦有。如果你排队等得烦了,抬头对他(她)挤眉弄眼一番即是,一切也就变得有趣了。你是世界中的一员,你又随时在看世界的变化。这种奇妙的感受既生动有趣,又富有深意。

黑色场馆内主题明晰:麦穗作为基本元素贯通了室内空间的的各个结构区。大幅LED屏以静态和动态两种格式展示着具有地域特色的多种植物(食物)。展馆中间是全自动化的植物食油炼制设备,展现了食物油的加工过程。空间格局的图片作为视觉空间的焦点让人在参观之余既增长了见识,又让图片成为设计的一部分。百科全书式的吧台陈列着多种食物的加工过程及美食图片。如果你看饱了,肚子却饿了,也不要紧。旁边提供的乃是正宗的俄罗斯美食。在这样一种“民以食为天”氛围的包裹中,你能感受到食物的存在和价值,也让每个人重新思考和定义人与自然的相互关系。